Ese mes de abril escuchaba ‘Quién me ha robado el mes de abril’, sin saber que la profecía escondía una ausencia que dura y duele todavía. Nos robaron abril en un día de sol y cielo azul de infancia, como en el último verso de Machado. En el último verso de mi padre estaba apurar un día espléndido, regalar el paisaje de la bicicleta a sus hijos, que le esperábamos, y hacer del nuevo inicio de un sábado otro abril con que querernos sin conocer aún que Wish you were here, además de su canción fetiche de Pink Floyd, iba a ser una premoción cumplida.

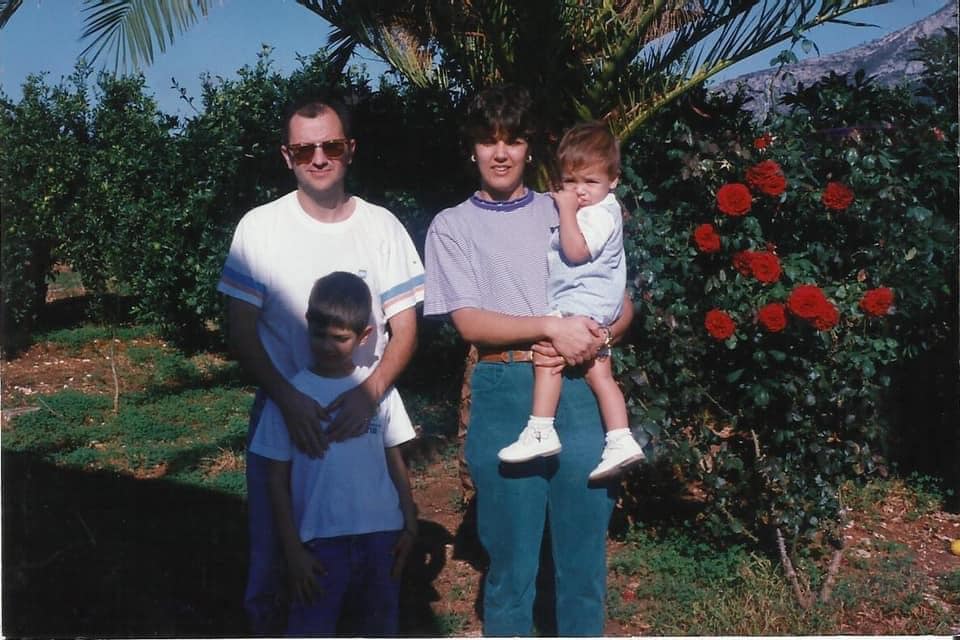

Nos robaron abril y la infancia un sábado que mi padre salió en bicicleta. Tardaré, dijo. Y tarda y falta desde entonces porque el único paisaje guardado en el bolsillo de su maillot, además del teléfono con que nos avisaron que había caído muerto, es el de la eternidad que nos legó con su ausencia. Seis años mi hermano; doce yo, a punto de los trece; treinta y siete mi madre, mesa reservada esa noche para celebrar el aniversario de bodas. El mundo, bebido a sorbos, en su mirada inacabable. Y en el bolsillo de tu maillot de ciclista, el número de teléfono al que avisaron de que no volvería a comer. Dijiste que tardabas, y tardas como el porvenir que nunca viene. Tardas hasta faltar. Porque faltas desde entonces en el vacío exacto, después del duelo. Faltas hasta entender que se puede volver a vivir, arañando el hueco exacto de tu vacío, comprendiéndolo para poder caminar otra vez. Hace tiempo que en casa nos robaron el mes de abril.

Y aún así comprendimos que vivir era comenzar de nuevo otras veces. Asumiendo, por ejemplo, que era posible coger tu guitarra e interpretar, sin saberlo, la partitura del latido; preguntarnos después, como harías tú, qué es la vida y qué nos depara, mientras ojear alguno de tus discos, donde Pink Floyd repetirá todavía ‘wish you were here’, o Sabina su mes de abril robado. Toda la música fue profética, también; como aprender a vivir con las enseñanzas de tus ausencias. Como asumir todos tus valores, el compromiso cívico que nos dejó los sueños intactos, que había dejado los tuyos también. Se me encogen aún el tiempo, las lágrimas y los versos, porque todo estuvo por decirnos. Aprendimos también a vivir con las lecciones que nos legaste, sin asumir que nunca más tu sonrisa dibujaría, con la misma precisión con que tú lo harías, algún garabato que despeinara la tarde entre tu colección de libros. Aprendimos a caminar con tu ejemplo, a vivir asumiendo el hueco exacto de tu vacío enorme; pero aprendimos, sobre todo, a vivir.

Porque tu muerte no nos cambió la vida, sino que la quebró, y supimos comenzar de nuevo con la enorme ensoñación de tu huella en cada luz de cada etapa. Vivir, pese a todo. No correr ante la tristeza, sino aprender la alegría en la resistencia. Rememorando el vacío, que recuerdo en el cuaderno cada veinte de abril, pero también que vives aún en el ejemplo que intentamos seguir, en la mirada de mi hermano (físicamente clavado a ti), en la serenidad de mi madre, que aprendió a caminar pese a todo; en el afecto con que tu casa te guarda veinte años después. Porque hoy hace veintinún años que mi padre nos falta. Y sigo a pies juntillas su ejemplo y su camino: vivir, a pesar de todo, y siempre. Falta, aunque vive en mí, aquí, y en muchos de quienes me lo recuerdan, tanto tiempo después, hasta hacerlo presente. Sé que estaría orgulloso de todos nosotros.

Asumo desde entonces que vive en los libros que devoro, en su guitarra eléctrica intacta, en sus discos que escucho, en mi mirada, en nosotros (nos enseñó a bebernos el mundo a sorbos que él no pudo acabar, nos enseñó música y lecturas; nos abrió caminos…). Con tus ganas de vivir. Con casi todo por hacer. Con todo el ejemplo, intacto. Conmigo.